Quando ero molto giovane pensavo che il cinema fosse solo intrattenimento. Mi ci è voluto tempo per realizzare che, molto spesso, gli autori non intendevano solo rendere la realtà più comprensibile allo spettatore, ma anche denunciarne degli aspetti.

Presa coscienza di quanto il cinema potesse essere scioccante e potente, mi sono comunque per molto tempo tenuta lontana da pellicole che rischiavano di turbarmi, preferendo continuare a servirmi dei film per intrattenermi. L’epifania è giunta intorno ai vent’anni con Magdalene (2002) di Peter Mullan in cui si narrano le vicende (vere) di tre giovani donne, nella cattolicissima Irlanda degli anni ‘60, rinchiuse contro la loro volontà in un convento perché facciano penitenza tramite lavori forzati e privazioni. Era la prima volta che vedevo un film, così esplicito e violento, che parlava di donne.

Mi fece ripensare a pellicole viste in precedenza che raccontavano una società ostile e rifiutante nei confronti dell’universo femminile di cui, ingenuamente, avevo apprezzato più che altro l’estetica come Thelma e Louise o l’adattamento del romanzo di Stephen King L’ultima eclissi. La Hollywood degli anni d’oro ’80-‘90, in cui trionfavano le commedie romantiche, iniziava a occuparsi di donne vittime di abusi confezionando film che ottenevano grossi riconoscimenti come Sotto accusa di Jonathan Kaplan, un dramma processuale nel quale una ragazza, vittima di uno stupro di gruppo, vede la propria condotta giudicata responsabile dell’aggressione subita, che fece vincere a Jodie Foster il suo primo Oscar.

Tornando a Magdalene, ho sempre avuto l’impressione che abbia dato inizio a un nuovo corso grazie al quale alcuni registi europei hanno iniziato a parlare di donne con un realismo e che ha suscitato molto apprezzamento nei Festival. Nel 2004 Il segreto di Vera Drake di Mike Leigh, storia di una domestica che nella Londra del dopoguerra pratica aborti clandestinamente senza altro scopo se non quello di aiutare donne in difficoltà, vince il Leone d’oro alla Mostra del cinema di Venezia, mentre nel 2007 4 settimane, 3 mesi e 2 giorni del regista rumeno Cristian Mongiu, che tratta del medesimo argomento ma dal punto di vista di una studentessa costretta a cedere all’abuso di un uomo senza scrupoli per interrompere una gravidanza indesiderata, si aggiudica a Cannes la Palma d’oro.

Nell’andare a ritroso tra i film che hanno segnato per me delle tappe importanti nella presa di coscienza di ciò che è stata e, tristemente in molti casi, è ancora la vita delle donne devo constatare che sono tutti opera di uomini. Questo dato pone una nuova riflessione e cioè che per le registe la possibilità di esprimersi è una conquista recente. È per questo che lascio la parola a Valentina Torrini, autrice del volume Lady cinema edito da Le Plurali, per una considerazione finale su come, da qualche anno, siano finalmente delle autrici a raccontare storie al femminile:

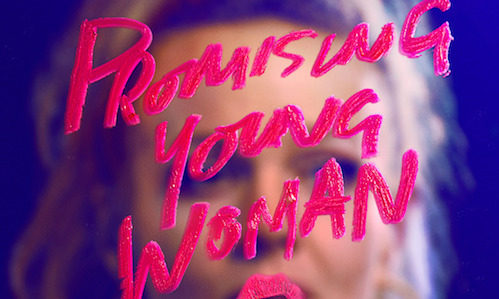

“Il cinema delle registe opera una ‘ rivoluzione’ di prospettiva per dare voce e sguardo attivo alle donne. La narrazione si fa più profonda, più reale. Una donna promettente (2020) è un revenge porn femminista che stravolge le apparenze e svela cosa si nasconde dietro la facciata del bravo ragazzo. Ne L’evento (2021) la macchina da presa si poggia sulla spalla della protagonista, facendoci vivere in prima persona il dolore fisico, ma anche quello interiore dell’impossibilità di decidere della propria vita. In C’è ancora domani (2023) la scelta del bianco e nero opera un salto nel passato e capovolge il punto di vista mostrando un nuovo Neorealismo, dove ci sono le donne e gli uomini non sono tutti come Umberto D. Una regista da seguire? Julia Ducournau”.