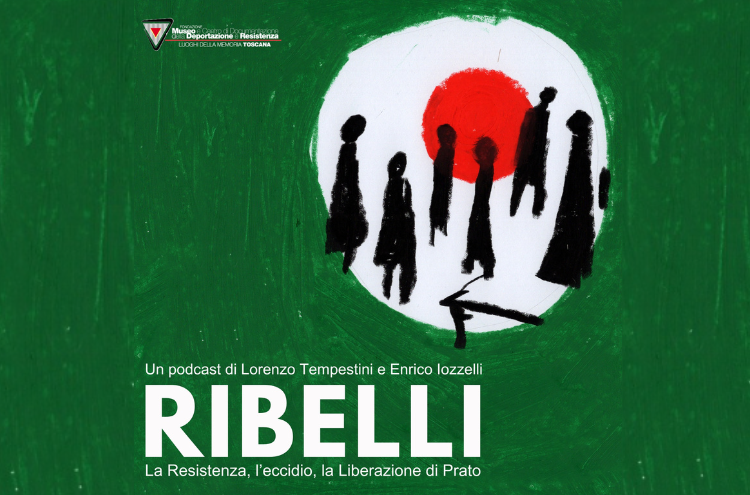

A 80 anni dalla Liberazione, RIBELLI è un podcast che ricostruisce la memoria collettiva della Resistenza a Prato, una città simbolicamente attraversata da uno dei capitoli più intensi della storia italiana. Attraverso testimonianze dirette, materiali d’archivio e analisi storiche, racconta le storie di chi ha vissuto, lottato e ricostruito in un tempo segnato dalla paura, dalla speranza e da un coraggio condiviso. Il progetto è accompagnato da un album fotografico di Serena Gallorini, che ritrae i protagonisti le cui voci animano il podcast, disponibile su tutte le piattaforme streaming. Abbiamo intervistato Lorenzo Tempestini, giornalista e creator, autore del podcast insieme allo storico Enrico Iozzelli.

Viviamo in un’epoca di forte revisionismo storico. La memoria del fascismo è strumentalizzata da chi governa e si rompono progressivamente i legami tra memoria partigiana e lotta contro le ingiustizie sociali di oggi. È possibile, secondo te, rinsaldare certi legami storici e come può influire il lavoro culturale?

«Il podcast parte chiedendosi perché parlare di resistenza oggi: noi siamo convinti che gli ideali di uguaglianza, democrazia, libertà e diritti alla base della resistenza siano attuali ancora oggi. È importante fare analisi accurata sulla resistenza per evitare il ritorno di certe retoriche antidemocratiche. Quando si dice “prima gli italiani” significa che c’è qualcuno che viene dopo, si crea una forma di gerarchia, che implica disuguaglianza e privazione di diritti. Come diceva Primo Levi, è in fondo a questa retorica che si trovano Lager e deportazioni. Non ci dobbiamo aspettare fascismi da fez e camicie nere, ma certe forme di repressione storicamente coincidono. Ci vuole un racconto onesto che metta insieme testimonianze e analisi storica».

Quali credi che siano i vantaggi della forma podcast per raccontare storie come quella della liberazione di Prato?

«Il podcast ha sicuramente una forza evocativa, è uno strumento che lavora sull’immaginazione e sull’ascolto, permettendo di visualizzare certe scene. Utilizzando testimonianze e micro-storie permettiamo alle persone di immedesimarsi in quello che stiamo raccontando».

Il podcast è costruito sull’uso di materiali d’archivio e sulle testimonianze dirette di persone che hanno vissuto gli anni del fascismo e della guerra. Proprio sul valore “archivistico” del vostro lavoro mi vorrei concentrare: quali sono secondo te le sfide più importanti che la memoria della lotta partigiana dovrà affrontare, ora che la maggior parte dei testimoni sono morti?

«Credo sia necessario attualizzare il messaggio, rimuovendo retoriche piene di polvere. È una storia che ha coinvolto tutti, in maniera più o meno diretta. Credo sia più interessante raccontare i grigi di questa storia piuttosto che le immagini necessariamente eroiche e fissate nella memoria. I partigiani erano ragazzi giovani, con mille dubbi e incertezze, e questi grigi smontano il mito dell’eroe e umanizzano la storia partigiana».

Fiorello Fabbri _ Partigiano – foto di Serena Gallorini

A qualche mese dalla pubblicazione del vostro lavoro, che feedback avete ricevuto dalla comunità pratese? Come è stato accolto il vostro lavoro? Siete soddisfatti?

«Dopo i primi tre episodi pubblicati a settembre c’è stato un periodo di pausa e poi abbiamo ricominciato a novembre. Nel frattempo era successo che le persone venivano da noi a proporsi per raccontarci degli aneddoti o delle storie. Per alcuni testimoni far emergere dei ricordi all’inizio era un peso troppo grande, poi si sono proposti. Il nostro lavoro è stato accolto molto bene, queste testimonianze rimarranno fisse e continueranno a riecheggiare».

Mi sembra che sia molto diffusa, non solo a proposito della lotta partigiana, l’idea che la memoria storica debba essere “pacificata”, resa universale, mentre credo sia evidente che la storia è soprattutto il prodotto di conflitti di ogni tipo e, allo stesso modo, la memoria risente di certi conflitti, specie quando si ha a che fare con questioni che hanno ricadute sull’attualità. Un lavoro documentario come il vostro come si pone in questo conflitto tra memoria partigiana e memoria “universale”?

«Il nostro racconto si basa sulla ricerca storica, non è una narrazione ideologica, di conseguenza non c’è neanche molto di cui discutere: la storia ha decretato che c’era una parte giusta e una sbagliata. Si cerca spesso di ri-raccontare la storia partigiana o di attenuare la portata di stragi come Auschwitz o Marzabotto. Niente di più falso. In ogni caso, riavvicinare le persone di oggi alla storia e alla sua “umanità” permette anche di comprendere le stragi e le nefandezze della storia, di non relegarle a azioni “folli” o isolate, ma come frutto di un processo storico che può verificarsi di nuovo, che nel caso dei fascismi parte dalla propaganda e arriva alle stragi».

La Brigata Bogardo Buricchi. Fonte Archivio Comunale di Prato