Immergersi nel disequilibrio lungo i margini del sistema

Ugo La Pietra rappresenta la polifonia del movimento radicale. Operando ai margini del sistema, capovolgeva i parametri convenzionali e gli equilibri per liberare dai codici imposti dalla rigida società.

Ugo La Pietra è sperimentatore, teorico delle arti e molto altro. Provocatore sofisticato dal profilo intercambiabile, svela nuovi metodi di comunicazione in una intensa attività editoriale e artistica. Osservando il rapporto tra individuo e ambiente in una nuova tendenza, ha fatto dell’azzardo il suo tratto esclusivo.

Architetto La Pietra, lei ha sviluppato più discipline come la pittura segnica, la fotografia narrativa, il cinema e l’architettura. In quale di queste ha sublimato meglio la sua espressività?

«La mia prima natura, a cui mi dedico ancora oggi, è il disegno. La pittura del segno è il mezzo con cui mi sono espresso al meglio ed è ancora così. Ho comunicato in modo sintetico e illuminante il mio pensiero anche attraverso la realizzazione di film e nella comunicazione, dirigendo otto riviste del settore».

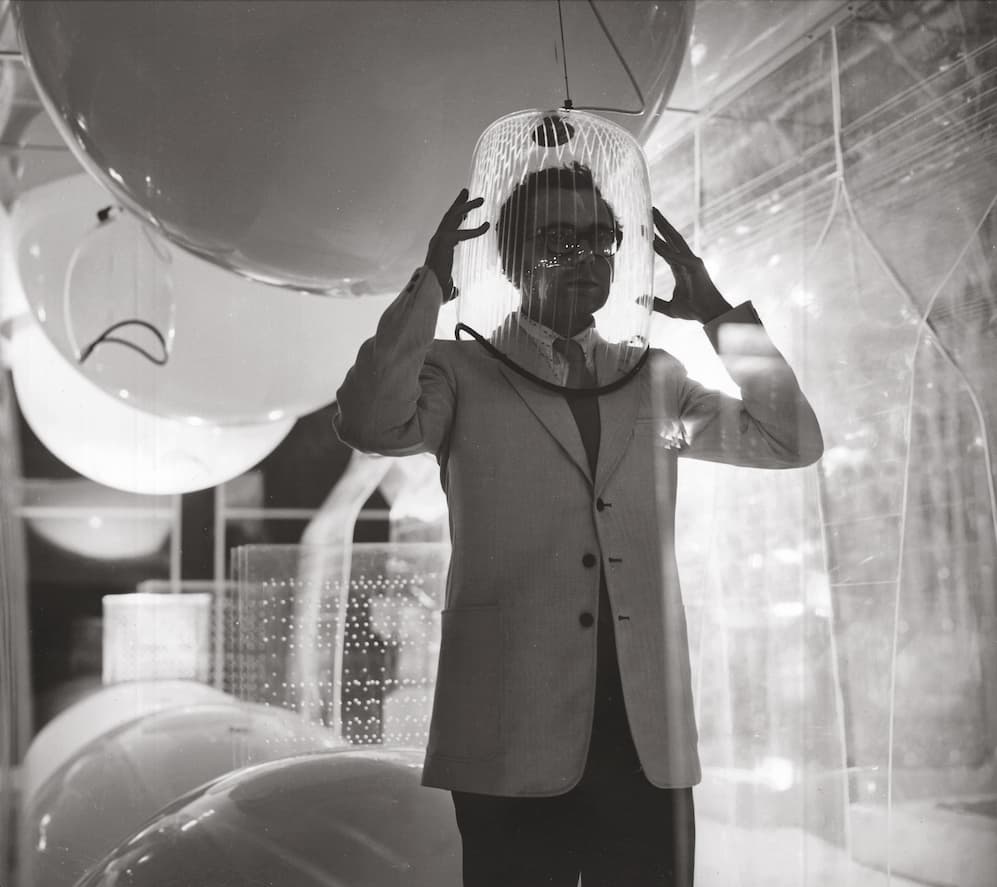

La Pietra, Casco Sonoro

Ci spieghi il significato della teoria del Sistema disequilibrante, alla base del suo pensiero.

«A metà degli anni ‘60 la mia generazione prendeva le distanze dal sistema negli ambiti disciplinari. Sceglieva posizioni estreme rifiutando la società in una sorta di utopia, oppure operando per essa per decodificarla e svelarne le contraddizioni. La teoria disequilibrante proponeva progetti che alludevano al rivedere le componenti sulle quali la società si sviluppava. Ho creato degli ambienti dove non esistevano più i consueti parametri come l’alto e il basso: in tal senso disequilibrante».

Alla Triennale di Milano nel 1973 realizza il film La grande occasione, con il cinema d’artista. Come nasce l’idea di rendere l’architettura attraverso il media cinematografico?

«All’inizio degli anni ‘70 architettura e arte avevano fatto una scelta radicale, cioè superare lo specifico disciplinare con il corpo, la fotografia, la performance e in questo caso il cinema. Il film è stato girato all’interno della Triennale che, rappresentata vuota, esprimeva l’ansia e l’attesa che prova l’artista coinvolto finalmente ad esprimersi in un luogo istituzionale. Il mio vociare, l’eco, il passo frenetico tra quelle sale vuote lo trasmette».

Qual è stato il suo film più significativo?

«La grande occasione è di certo il più spettacolare, ma è significativo La riappropriazione della città del 1977. È esemplare ancora oggi perché spiega il mio pensiero, come prendere possesso della città attraverso un percorso mentale. “Abitare è essere ovunque a casa propria” era il suo slogan. In Spazio reale spazio virtuale del 1979 invece, la Triennale è ancora vuota ma piena di intenzioni, raccontate dagli amici Gae Aulenti, Bruno Munari, Nanda Vigo, Gillo Dorfles e altri da me intervistati».

La grande occasione

La Triennale è stata la sua grande occasione?

«Non proprio, rappresenta piuttosto la frustrazione di generazioni di creativi che in Italia non trovavano uno spazio adeguato. Quella sofferenza fa si che il mio film sia sempre attuale».

Gillo Dorfles, presentando le sue opere ad una mostra, definì alcuni suoi segni “randomici”. Ci spiega questo termine?

«Dorfles è stato il primo critico a parlare di me e del mio lavoro, c’era un vero sodalizio tra di noi. Realizzavo dei quadri su assi di metacrilato trasparente dove venivano evidenziate delle texture. Su questa struttura rigida intervenivo in seguito col mio segno libero, che destrutturava il tutto. Questo quadro esprimeva l’idea della rigidità imposta dalla società e i segni randomici erano capaci di rompere questa struttura. Mettevamo così in crisi una inflessibilità sociale e i suoi codici».

La grande occasione

Aveva legami con gli altri architetti dei gruppi radicali?

«Si, specialmente all’interno della Global Tools c’era un rapporto di amicizia ma anche di contrasti. Nell’architettura radicale si sviluppavano due tipi di pensiero, quello fiorentino legato alla Pop Art e Sottsass e quello radicale europeo, che aveva un approccio critico alla disciplina».

Trova lo stesso moto interiore dei radicali nelle nuove generazioni?

«Non può esserci perché non ci sono spinte forti, noi eravamo sorretti da un’ideologia che oggi non esiste, non si può pretendere dalle nuove generazioni uno slancio con così tanti dubbi sul domani.

L’ideologia… il segreto è tutto lì».

Foto di copertina: Aurelia Raffo

Foto courtesy Archivio Ugo La Pietra, Milano