di Lorenzo Hofstetter

Venerdì 7 novembre ha preso il via la XII edizione delle Conversazione su San Francesco (Lucca). Titolo della rassegna di quest’anno è “Frontiere”, un tema che apre a una miriade di riflessioni sul concetto di confine. Ad aprire le danze è stato l’intervento della storica Michela Ponzani, intitolato Oltre i confini. Una patria chiamata libertà. L’incontro si è concentrato sull’esperienza dell’antifascismo e della Resistenza, attraverso le vicende e le parole di figure emblematiche quali Camilla Ravera, Sandro Pertini, Ada Gobetti e Ursula Hirschmann. A partire da tali esperienze di vita, è risultato possibile immaginare un concetto di patria fondato non su sangue e stirpe, ma piuttosto su valori come solidarietà e giustizia sociale. Le abbiamo fatto un paio di domande.

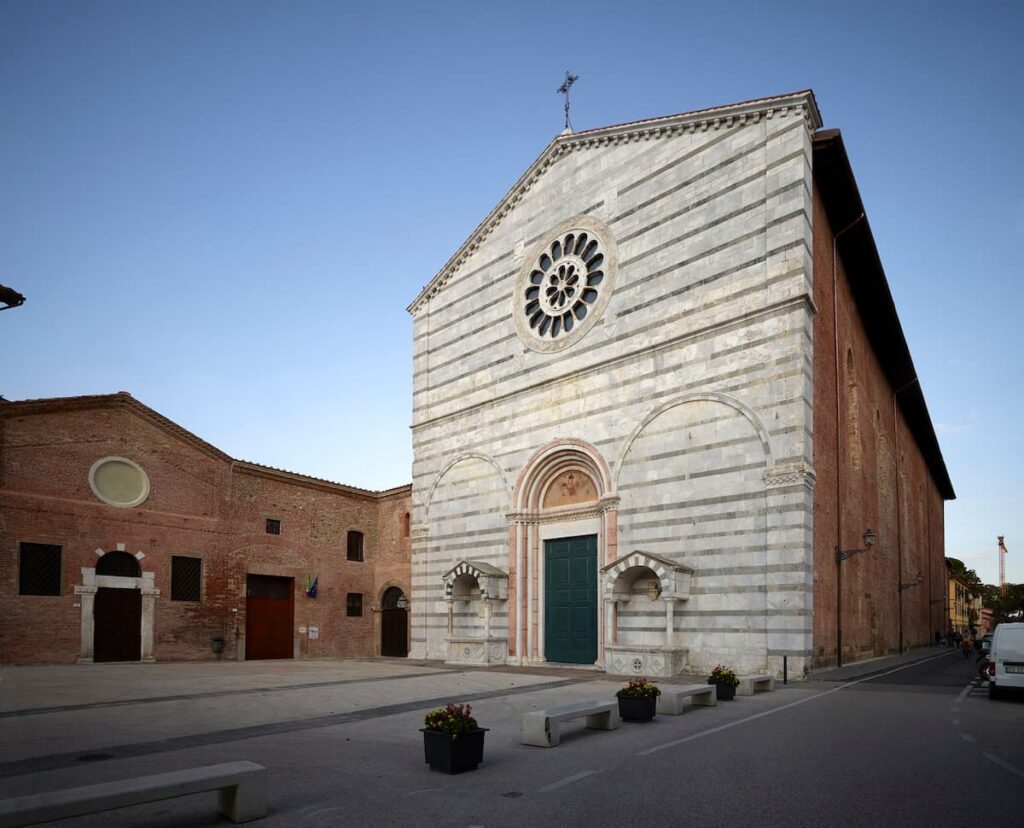

foto: Matteo Ortili

Il titolo del suo intervento richiama subito alla mente i celebri Stornelli dell’esilio di Pietro Gori (1895), con quel ritornello che recita: Nostra patria è il mondo intero, nostra legge è la libertà. Secondo lei, quanto l’esperienza dell’esilio ha contribuito, storicamente, a immaginare alternative al concetto tradizionale di patria?

L’esilio e il confino furono delle vere e proprie palestre di antifascismo, dove vennero rinchiuse e confinate le migliori menti d’Italia. L’esperienza dell’antifascismo degli anni Venti, dei confinati e dei condannati dal tribunale speciale, così come quella dei fuoriusciti negli anni Trenta – di chi era andato clandestinamente in Francia o aveva poi combattuto nella guerra di Spagna nelle Brigate Internazionali – fu una grande scuola, non solo di abitudine a una nuova idea di libertà e di patria, ma anche in termini di organizzazione pratica e militare della lotta. Tutta l’esperienza maturata in quel periodo tornò poi a ispirare e sostenere la lotta di resistenza dopo l’8 settembre 1943. Ci furono ovviamente delle discontinuità, anche momenti di dissidio tra il primo antifascismo e il secondo (quello dei più giovani, nati e cresciuti sotto la dittatura fascista). Un esempio clamoroso è dato dalla famiglia Calamandrei. Franco Calamandrei, figlio di Piero, va a Roma a combattere e si arruola nei GAP, venendo reclutato contro il volere di suo padre. Piero, infatti, pur avendo animato a Firenze i circoli di Giustizia e Libertà ed essendo un dissidente e antifascista, non condivide la scelta armata del figlio. Si crea così, a un certo punto, uno scollamento tra il primo e il secondo antifascismo: i più giovani decidono che è giunto il momento di fare una scelta radicale, definitiva, risoluta, superando anche un certo attendismo del primo antifascismo. Tuttavia, mettendo da parte questi dissidi, che sono fisiologici, non c’è dubbio che senza l’esperienza dei confinati e dei sorvegliati speciali non ci sarebbe stata poi la Resistenza.

foto: Matteo Ortili

Viviamo un tempo in cui il nazionalismo sembra incrinare le istanze novecentesche di federalismo europeo e solidarietà fra popoli. Alla luce dell’esperienza di figure come Ursula Hirschmann e Sandro Pertini, cosa resta oggi del sogno di una patria che trascenda i confini? È un’utopia fallita o possiamo ancora immaginare un mondo aperto a ciascun individuo?

Sembra assurdo dirlo: in un mondo segnato dai nazionalismi – oggi li chiamiamo sovranismi – dalla guerra, dalle politiche d’aggressione, dall’idea di una politica incentrata sul ruolo dell’esecutivo, i parlamenti sembrano quasi ridotti ad applaudire (come se si fosse in un talk show) il volere di un capo di Stato o di governo, senza alcun ruolo reale. Il presidente degli Stati Uniti arriva a svuotare di senso quella che è la liberal democrazia, celebrando lo strapotere della politica di potenza, quasi una sorta di neoimperialismo sovrano, in cui decide cosa sia la guerra e cosa sia la pace, mettendo fine a tutti quegli organismi internazionali che la pace l’avevano garantita. Svuotandoli così di significato. L’idea di una dimensione internazionale della lotta, come fu negli anni Venti e Trenta, oggi non c’è più. Lo si è visto, per esempio, con ciò che è accaduto a Gaza, con la guerra in Medio Oriente. Le piazze si sono animate di tanti giovani indignati, ma la loro indignazione non è stata la stessa per le vittime civili del conflitto in Ucraina, per esempio. Un tempo, un Pertini sarebbe partito per andare a combattere a sostegno del popolo di Gaza, così come sarebbe poi andato a combattere a sostegno del popolo ucraino. Lo sdegno sarebbe stato universale. Oggi, invece, complice anche una disinformazione capillare e l’assuefazione alle immagini della guerra, abbiamo due effetti: da un lato, l’indignazione che si accende e si spegne a seconda dei casi; dall’altro, una anestetizzazione dei traumi. Questo è l’aspetto più problematico e inquietante dei nostri tempi, qualcosa che un tempo non sarebbe mai stato permesso. Credo che questa dimensione vada recuperata, al di là delle organizzazioni della lotta internazionale, del Soccorso Rosso, che non esistono più.

foto: Matteo Ortili

Al di là delle manipolazioni politiche, è indubbio che ciascuno di noi abbia bisogno di un luogo per pensarsi. Stendhal diceva che la vera patria è dove incontriamo più persone che ci somigliano. Dürrenmatt, invece, sosteneva che ‘Patria’ è il nome che lo Stato assume quando si prepara a compiere assassini di massa. Pavese scriveva: un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Come prescindere – se si può – dalla pulsione molto umana a localizzarsi e a cercarsi una patria?

Patria, secondo Filippo Buonarroti, è il luogo degli affetti, il luogo degli antenati, il luogo delle memorie. Tuttavia, questo non deve prevaricare le patrie altrui, come diceva Mazzini. Dobbiamo essere consapevoli che le nazioni, il concetto di nazione e di identità nazionale (spesso confuso con quello di patria) sono costruzioni artificiali. Sono gli stati a creare le nazioni e le identità nazionali, non il contrario. Le nazioni non sono entità immanenti, ma costrutti culturali, così come le identità culturali. Il caso italiano è emblematico: fatta l’Italia, bisogna fare gli italiani. Come si può cementare un senso di identità nazionale, un senso di appartenenza a una patria chiamata, in quel caso, Regno d’Italia, quando si parlano lingue e dialetti diversi, si celebrano antenati diversi e non ci si riconosce parte di un unico corpus nazionale? In quel caso, la soluzione fu trovata nell’esercito, nella scuola, nella bandiera, nei simboli. Dobbiamo essere consapevoli di tutto questo e anche del fatto che quell’idea di patria è stata poi completamente scardinata da un’idea internazionale di mondo, di patria che si incarnava in ben altri valori, non racchiusi nei confini di uno stato, ma ovunque, perché erano nella vita delle persone: l’idea di lottare per la libertà, la giustizia sociale e l’uguaglianza.

https://www.fondazionecarilucca.it/conversazioni-in-san-francesco-2025

foto di copertina : Matteo Ortili