di Lorenzo Hofstetter

Nel finesettimana fra il 25 e il 26 ottobre 2025, il comune di Vinci ha ospitato worLd in progress, un’interessante rassegna incentrata sulla parola e sui suoi possibili utilizzi. Tema centrale di questa edizione è stato quello della censura.

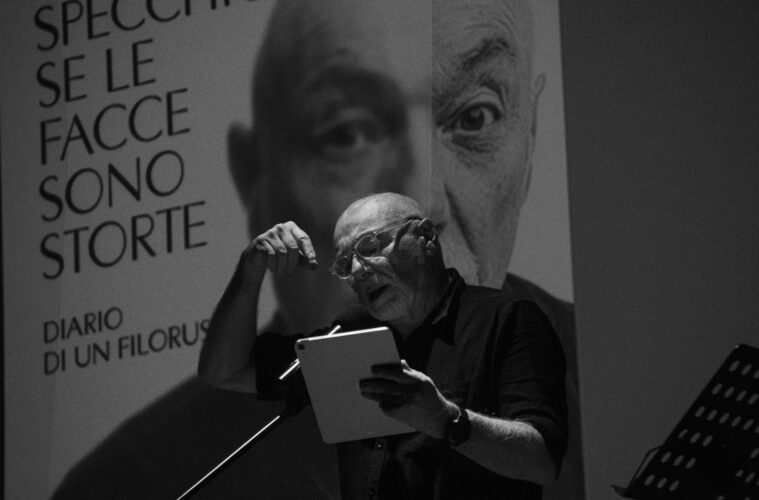

Paolo Nori, studioso di letteratura russa e traduttore di fama internazionale, ne ha approfittato per presentare il suo ultimo libro, in cui racconta la sua surreale esperienza con la censura: nel 2022, un suo ciclo di lezioni su Dostoevskij, da tenersi a Milano, è stato cancellato perché giudicato pericolosamente “filorusso”; l’anno dopo, in Russia, la traduzione dei suoi libri è passata al setaccio della censura, preoccupata del suo utilizzo di espressioni come “guerra” per parlare dell’Ucraina. Gli abbiamo fatto un paio di domande, a cui Nori ha tenuto a rispondere per iscritto. Riportiamo, su sua esplicita richiesta, le risposte che ci ha fornito, così come le ha scritte.

foto di Ismene Cordaro

Nel suo ultimo libro “Non è colpa dello specchio se le facce sono storte” (2025), lei racconta anche dell’esperienza di censura vissuta personalmente, sia in Italia che in Russia. Ora, nella sua lunga pratica di traduttore, crede che la censura possa leggersi come una sorta di traduzione rovesciata — una riscrittura che toglie invece di restituire? E non trova che, in questo senso, la censura possa quasi assumere i tratti di una forma letteraria in sé, con le sue regole, la sua sintassi, le sue punteggiature?

Non trovo.

Io credo che la censura sia uno strumento usato dal potere politico per provare a limitare un potere più forte, quello della letteratura.

Come scrivo nel libro, il giorno dopo che hanno annullato le mie lezioni su Dostoevskij, Dostoevskij era in trend topics su twitter e

due giorni dopo, una mia conoscente che abita a Mosca mi ha mandato una foto di un cartellone 6 per 3 che c’era su una strada di Mosca con su scritto «In Italia vietano le conferenze su Dostoevskij. Noi Mark Twain lo leggiamo ancora volentieri».

Come se Mark Twain fosse italiano.

Quell’anno lì, il 2022, è stato il primo anno, dal 1999, che non ho pubblicato un libro, e è stato l’anno che ho fatto più presentazioni.

Le 4 conferenze che non ho potuto fare alla Bicocca sono diventate 104; mi hanno cercato dalla Cina, dagli Stati Uniti, Fox News voleva intervistarmi, dall’Unione Europea, dalla Colombia, son stato a Bogotà a parlare di Russia e di censura.

Una televisione russa voleva fare un documentario su di me, io gli ho scritto che abitavo a Casalecchio di Reno e che secondo me non vi conveniva.

Ma loro volevano proprio venire mi han mandato anche la lista delle domande una, mi ricordo, era «Quanto dureranno le sanzioni?».

Io gli ho risposto gli ho detto che, a tutte le domande che mi avevano fatto, io avrei risposto nello stesso modo, «Non lo so».

Che secondo me, adesso poi loro facevano quel che volevano, ma secondo me gli conveniva stare a casa.

Anche se, gli avevo scritto, sarebbe stato interessante, forse, un documentario in cui il documentato risponde «Non lo so» a tutte le domande.

Originale, se non altro.

Io non l’ho mai visto, un documentario del genere.

Se volevano, gli ho scritto.

«Ma credo che non vogliate», gli ho scritto, «quindi», gli ho scritto, «arrivederci. Ma prima di salutarci», gli ho scritto, «voglio dirvi una cosa. Io sono molto contento», gli ho scritto, «della reazione che c’è stata in Italia alla censura della Bicocca che io, dal giorno della censura», gli ho scritto, «tutti i giorni ricevo decine di inviti a andare a parlare di Dostoevskij se li accettassi tutti per il prossimi quattro anni non dovrei fare altro», gli ho scritto. «E questo», gli ho scritto poi dopo alla fine, «questa mia vicenda ridicola conferma una cosa che voi russi sapete benissimo. Che la letteratura, quand’è potente, come nel caso di Dostoevskij, è più forte di qualsiasi censura e di qualsiasi dittatura», gli ho scritto al funzionario della televisione russa che voleva fare un documentario su di me.

E lui, il funzionario, mi ha risposto mi ha scritto che era d’accordo con me, che mi ringraziava molto e che era anche lui un appassionato di Dostoevskij che aveva anche delle prime edizioni che aveva trovato dai bukinisti, che sarebbero poi gli antiquari.

La prima volta che abbiamo presentato Non è colpa dello specchio se le facce sono storte a Milano, alla libreria Rizzoli, il direttore editoriale di Utet Mattia De Bernardis mi ha chiesto se tra gli scrittori russi che leggiamo c’è qualcuno che non ha avuto problemi con la censura, e ho pensato a Puškin, Gogol’, Lermontov, Turgenev, Dostoevskij, Tolstoj, Bulgakov, Chlebnikov, Charms, Venedikt Erofeev, i fratelli Strugackij e gli ho risposto che no, che i libri che non hanno avuto problemi con la censura noi oggi non li leggiamo; in realtà poi ho visto che Oblomov, di Gončarov, non ha avuto problemi con la censura e quindi un’eccezione almeno c’è e forse ce ne sono di più, ma la regola mi sembra sia quella che ha enunciato la mia insegnante di russo nel 1993, che, quando le ho chiesto se aveva letto La casa sul lungofiume di Trifonov mi ha risposto «Per forza l’ho letto, era proibito».

Nel settimo capitolo, al paragrafo “Letteratura e realtà”, lei sottolinea quanto la letteratura russa sia relativamente giovane, e cita Josif Brodskij: negli anni ’20 dell’Ottocento, la letteratura comincia a correre dietro la realtà, e trent’anni dopo, negli anni ’50, la raggiunge (“Guida a una città che ha cambiato nome”, 1977). Oggi, secondo lei, la letteratura — russa o italiana che sia — a che punto è rispetto alla realtà? Sta ancora inseguendo, l’ha superata, o ne è stata soverchiata?

Uno scrittore russo del Novecento, Evgenij Zamjatin, autore, all’inizio degli anni Venti, della distopia Noi, scrive che il futuro della letteratura russa è nel suo passato. Io, quando, per la prima volta, ho letto Delitto e castigo e Memorie del sottosuolo mi sono stupito del fatto che quello scrittore lì, Dostoevskij, che era nato nel 1821 a Mosca, parlava di me, che ero nato 142 anni dopo, nel 1963, a Parma, faceva il mio ritratto. Abbiamo tanta di quella realtà, in quel che è stato scritto in passato, che se tutti noi che scriviamo e pubblichiamo smettessimo di scrivere e di pubblicare non sarebbe un gran male. Cioè il nostro lavoro, probabilmente, è un lavoro superfluo e questo me lo rende ancora più caro.

foto di copertina: Ismene Cordaro