Spazio Marameo è un luogo espositivo atipico, situato all’interno della sala d’attesa dell’Hotel Torre Guelfa di Firenze. Formato dai membri del collettivo Eterotopie, ospita mostre ed eventi di arte contemporanea indipendenti. Cristoforo Lippi ci ha raccontato come nasce, perché si trova proprio in un albergo e quali sono i progetti futuri a partire dalla mostra Guests di Luca Campestri.

Partiamo dalla collocazione: è interessante che abbiate scelto un luogo così “affollato”, come dite voi stessi sui social «infilato tra le pieghe di un hotel storico e il flusso continuo del turismo cittadino.» È importante che esistano spazi del genere anche all’interno di flussi turistici più convenzionali. Come e perché avete scelto di posizionarvi in una zona del genere?

Torniamo a casa. Nel 2021 ero a Milano, sono tornato per il Covid [a Firenze] e un artista che già conoscevo mi invita a passare in questo albergo, Hotel Torre Guelfa, perché si stava già effettuando una residenza artistica. Abbiamo fatto una residenza abbastanza originale: preso tutto il terzo piano, in ogni camera abbiamo adibito un atelier di artista. Questo ha fatto formare il gruppo, anche se poi l’albergo ha ricominciato a svolgere la sua funzione. Marameo torna qua per chiudere il cerchio, o anche continuare il lavoro iniziato in quegli anni. Il gruppo si è formato da Eterotopie, ha fatto varie attività sia in città dalle sedi istituzionali, le piazze e vari tipi di formati, ma ci mancava la parte di incontro, frontale, un qualcosa che si consuma anche nella serialità del formato, sia di spazio espositivo, che di performance, aperture, ambienti sonori.

Questa era la vecchia sala d’attesa dell’hotel. Conosciamo tutti le logiche del turismo fiorentino: il turista arriva in hotel, fa il check-in, va in stanza a rinfrescarsi o lascia il deposito bagagli e va in città. Ci siamo accorti che non veniva praticamente usata e l’abbiamo conquistata e convertita. Questo gioca anche con il concetto di eterotopia: uno dei significati che gli attribuisce Foucault, che ha la paternità di questo neologismo, è proprio l’albergo, come la leva militare, il viaggio di nozze, il cimitero, tutti esempi di eterotopie; la domesticità inespressa [dell’albergo], perché non è casa, ma risponde a tutte le sue esigenze; l’albergo è proprio l’eterotopia, lo spazio è quasi un parassita di questa struttura: non vogliamo nobilitare l’immagine del palazzo, non ci interessa nemmeno combattere il marciume dell’iperturismo, ma scegliamo di far incontrare questi binari promuovendo una nuova strategia. E da dove se non da qui?

Luca Campestri

Perché questo nome? Marameo ricorda, infatti, almeno dall’infanzia personale, un gesto “birbone” che si fa quando non si casca in uno scherzo, in un tranello, come per dire «non me la fai!»

Marameo in quanto tale è uno spazio “semiserio”, un po’ nel nome, che abbiamo scoperto che è molto più legato alla fiorentinità, il maramao, perché ci piaceva lo sberleffo, la cosa divertente e sulla stessa onda del minare alla base queste logiche, questa serietà, l’arroccarsi nelle proprie strategie del settore dell’arte fiorentino; ci piaceva avere un approccio aperto, dove non c’erano limiti, un’inclusività data dalla programmazione. Marameo si lega anche alla figura fiorentina, quasi cavalleresca, del Cinquecento; ci piaceva che avesse un rimando alla nostra città. È una dissidenza, una disobbedienza civile, che un po’ manca anche nelle torri d’avorio dell’arte.

Quando sono arrivata ho avuto un po’ di remore prima di entrare; come gestite la situazione per i visitatori? Questo spazio si proietta verso l’esterno dalla vetrata, da cui è possibile fruire la mostra, ma c’è un invito a esplorare dall’interno un ambiente che è “una casa non casa”?

C’è un limite fisico, una soglia per cui la vetrina permette la visione all’interno, ma non è una porta, non c’è un’anta per entrare. Giochiamo sulla curiosità che suscita dall’esterno. Crediamo che sia interessante avere un punto espositivo su una via abbastanza nevralgica del centro, ma non è un conflitto, quanto un gioco di curiosità nel dover entrare in un albergo, una funzione che, se non si è qui a dormire, sembra quasi aliena. C’è un invito abbastanza fondamentale: «aperto notte e giorno». Quante volte ci siamo trovati ad andare in una città e, dopo la classica visita al museo, volevamo fare un giro di gallerie, ma trovi la serranda abbassata e devi ricalcolare a un’altra volta? Questo è un invito costante a prenderne coscienza dello spazio e non chiudersi in quattro mura fisiche. Marameo non è una galleria commerciale, non è una kunsthalle, non ha un’etichetta perché vuole partire come luogo di incontro, di necessità del gruppo di Eterotopie di avere una parte più pubblica, più comune dove conoscenze, contatti, voglie, desideri e sperimentazioni potessero consumarsi.

Lucia Kagramanyan, foto di Arax Martirosyan

È la commistione che è sempre abbastanza impossibile che si crei tra due realtà che è difficile che si incontrino; pensare che l’albergo si apre alla collaborazione con un gruppo di curatori, artisti…

Un gruppo spurio di curatori, artisti, artivisti, ma le derive sono varie. Marameo ha un lato curatoriale perché è rivolto a pratiche esterne del gruppo, non si avrà mai una mostra di un componente interno di Eterotopie, perché quella è la parte che fa iniziative, mostre e quant’altro. Marameo è dichiaratamente per gli altri, per le varie collaborazioni sia artistiche che curatoriali, sia istituzionali che dal basso. Abbiamo un ventaglio di opzioni e di desideri che vanno dai gruppi più formati ai colleghi fiorentini; ci piacerebbe che questo spazio avesse sia internazionalità che un respiro nazionale, ma non ci guasta volgere lo sguardo al nostro tessuto cittadino. Stringersi alle realtà del territorio per scardinare questo ozio, questa distanza, una fabbrica di eventi e di interventi. Firenze manca di una certa prossimità al contemporaneo. Vorremmo essere una piccola increspatura in questo lago della tranquillità e, agitandosi insieme nel territorio, si creano cose più reali, non solo importate per dire «quanto siamo belli e quanto siamo bravi.»

Vuoi per una questione di rinnovamento, vuoi per una questione di continuità si viene a creare una rete, ma di che tipo? Dici che sentite la necessità di coinvolgere persone esterne, per cui potrebbero esserci call aperte per le prossime mostre che coinvolgono non solo gli artisti, ma anche altre figure?

Una cosa che va tenuta di conto è che dobbiamo rispondere sempre a questa coesistenza, un ecosistema complesso che ha una funzione; la parte espositiva non deve essere l’abbellimento all’albergo, ma dobbiamo tenere conto che c’è chi ci dorme, chi ci lavora, ha una certa presentabilità, per cui anche l’uso di alcuni tipi di media – un ambiente performativo, sonoro – è tutta una sfida. Questo vale anche per la scelta di collaborazioni, realtà, progetti.

Abbiamo scelto Lucia Kagramanyan per la performance inaugurale della mostra perché è producer, artista, performer; Lucia gioca con il suono e ha origini armene. L’Armenia è il popolo della diaspora, e [collegato a questo] ci piaceva lavorare su una rubrica che raccogliesse geografie globali, senza avere uno sguardo bianco privilegiato da albergo a quattro stelle. Vogliamo giocare sui tasti invisibili che l’albergo ci suggerisce, come quello della casa: cosa vuol dire avere un porto sicuro su cui ritrovarsi? Vuol dire scegliere delle voci perché abbiamo voglia di conoscere le persone e il loro lavoro, pieno di significati, per cui perché non dargli spazio?

La soglia [dell’hotel è] reale, ma una volta che la passi, passa l’imbarazzo, trovando qualcosa, come Marameo, di piccolo ma prezioso, un luogo che crea dibattito, che ti fa venir voglia di conoscere. È una cosa che, visto che ha queste direttrici, riusciamo a fare con le nostre forze: non abbiamo bisogno di parte commerciale, ma parte da noi e non si esaurisce con noi.

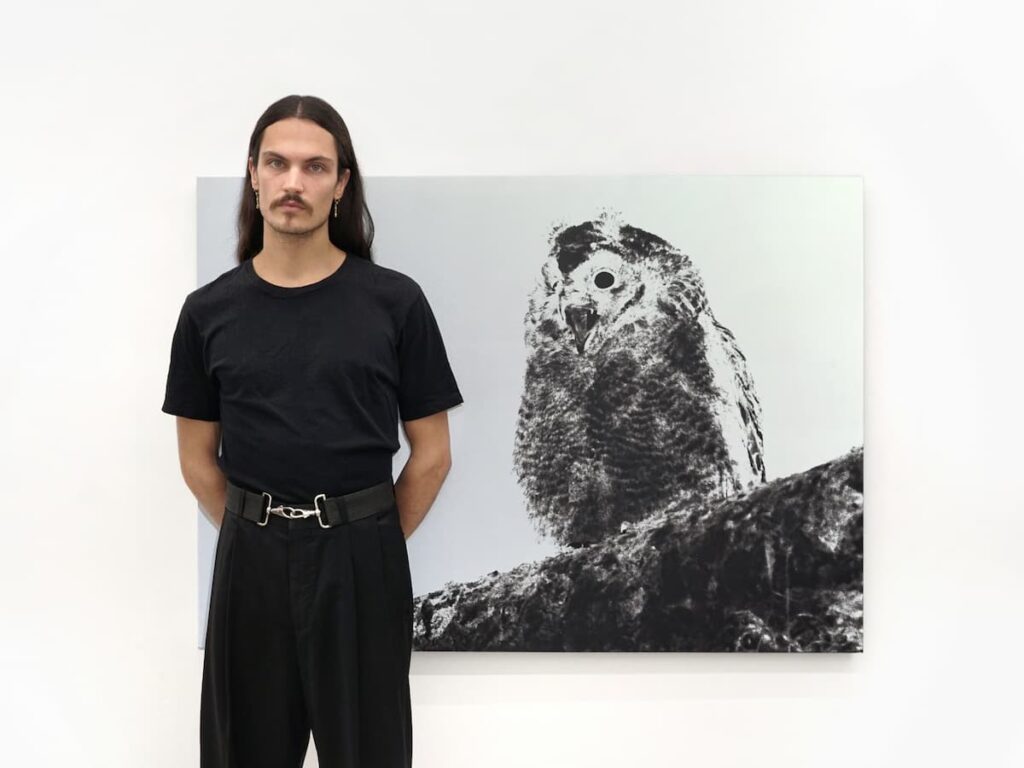

Trapped, Luca Campestri

La questione monetaria è sempre un fattore impellente, soprattutto in questo settore, dove si fa tanto, ma si guadagna molto poco; per cui anche la crudezza con cui vengono fatte certe iniziative perché uno deve, nel frattempo, anche sopravvivere, poi porta sempre a rovinare la spontaneità dell’attività…

Capiamo di avere un discreto privilegio. Il fatto di intervenire e conquistare un piccolo spazio di un ambiente così grande che si autoalimenta, vuol dire che non cambi il suo status quo e riesci a fare qualcosa di bello, come una simbiosi tra due organismi, perché sai che l’uno non lede all’altro, ma si supportano a vicenda. Eterotopie avrà sempre quel problema e quella sfida, trovare un budget, una nuova location, per il catalogo, per la produzione ecc. perché per la natura dell’associazione, quando ha questa restituzione artistica e culturale sul sociale e sul pubblico, avrà le beghe del terzo settore dell’associazionismo culturale, ma non vogliamo sfruttare la comodità dello spazio per farci le nostre cose. C’è una linea di confine per cui Marameo è un progetto di Eterotopie, ma non è Eterotopie in quanto abbiamo la comodità di avere uno spazio espositivo. Siamo sempre noi a impastarci nelle varie progettualità, ma abbiamo la voglia di aprire i confini e chiamare, invitare, far assaggiare qualcosa di diverso in città.

La mostra di Luca Campestri, Guests, è emblematica di questa continua ricerca di un legame tra lo spazio e l’artista. L’ospitalità è ciò su cui si fonda l’hotel, ma è anche ciò su cui fonda la sua identità, attualmente, una città come Firenze. Eppure, Campestri mostra una serie di soggetti che sono al di là della civiltà, “ospiti” di immagini quasi informazionali. Cosa puoi raccontarci di questa mostra?

Luca Campestri ha molte letture, darò quella che risponde a Marameo, l’eterotopia e il tema della casa-albergo. Ha una piccola nota biografica che lo lega a Firenze, dato che è nato qui, ma vive tra la Germania e Bologna; ha un lavoro e un’attenzione verso le immagini molto forte. Soprattutto, ha un vocabolario di immagini che si legano a questa dualità, allo schiaffo e alla carezza collegata all’affettività, dunque alla domesticità, dove nasce l’affetto – ma anche il trauma. La bestialità degli animali alle pareti ha un carattere dolce, affettivamente accogliente. I due cinghiali si sfregano i musi, si trovano con l’odore; la signora dà da mangiare ai piccioni… è sempre latente il limite tra ostilità e accettazione. L’immagine fa parte della serie Trapped: l’artista dal 2018 ha installato fototrappole nell’Appennino Tosco-Emiliano, popolando il suo archivio fotografico di incontri fantasmatici. La questione del fantasma è presa da Deleuze e Derrida: il concetto della caccia e della spettralità, figure olografiche, aliene che fanno parte del nostro immaginario, del nostro bestiario. Grande protagonista è la luce: il movimento fa scattare il sensore della cellula che fotografa e l’immagine è stampata su un tessuto catarifrangente per cui, a seconda di come ci muoviamo, la scala di grigi può diventare molto cupa o brillantissima. Il porcellino è una figura che a Firenze conosciamo tutti: poco lontano da qui c’è il Porcellino del Tacca, ferito durante la caccia; è anche un cinghiale pioniere, antesignano di tutti quelli che fanno intrusione nelle città. La figura umana non è più in contrasto con l’animale. All’artista interessa, nel tessuto fiorentino molto carico di presenze e legato alle logiche cittadine, quale sia l’ospite e quale no. Ce lo chiede il titolo della mostra. La città era/è di quella popolazione animale/naturale o dell’uomo perché tutto è costruito per l’uomo? Da qui la dicotomia del dissuasore per piccioni, l’antitesi di quello che è il design perfetto ed ergonomico della panchina, del disegno industriale, architettonico in cui tutto deve corrispondere a una miglioria; spesso, però, non vediamo angoli di città che hanno la funzione della dissuasione come le panchine anti-clochard, tutti quei dispositivi aggressivi, scomodi, in un rapporto a due tra affezione e scontro. Il medium di Campestri è la fotografia: abbiamo mantenuto la mostra sulla poca quantità perché volevamo scegliere una linea guida e lanciare un messaggio, quello dell’ospitalità. Ci piaceva partire con questo artista per la prima opera-mostra con qualcosa che riecheggiasse di questo nostro inizio di avventura.

in copertina: Spazio Marameo, foto di Cosimo Piccardi