«A un certo punto finiranno le cose che si possono trasformare in slogan. Alla fine, ci sarà la necessità di metterci il corpo e l’azione». È da questa premessa che nasce Fare femminismo, l’ultimo saggio di Giulia Siviero edito da nottetempo ad aprile 2024. Siviero ricostruisce la genealogia dei movimenti femministi e delle loro pratiche in sei capitoli, dalla presa di parola alla diserzione, dall’esibizione dei corpi all’occupazione degli spazi. Siviero scrive nella consapevolezza che qualsiasi teoria politica è inscindibile dalle azioni concrete attraverso le quali si lotta per rivendicare i propri ideali. Il risultato è un saggio chiaro e approfondito, con dei forti legami interni tra i capitoli, uno strumento teorico e pratico sia per chi vuole avvicinarsi alla storia dei femminismi, sia per chi la vuole approfondire. Abbiamo intervistato Giulia Siviero per parlare del suo libro.

Da quali esigenze nasce Fare femminismo e come si relaziona alla tua esperienza di militanza?

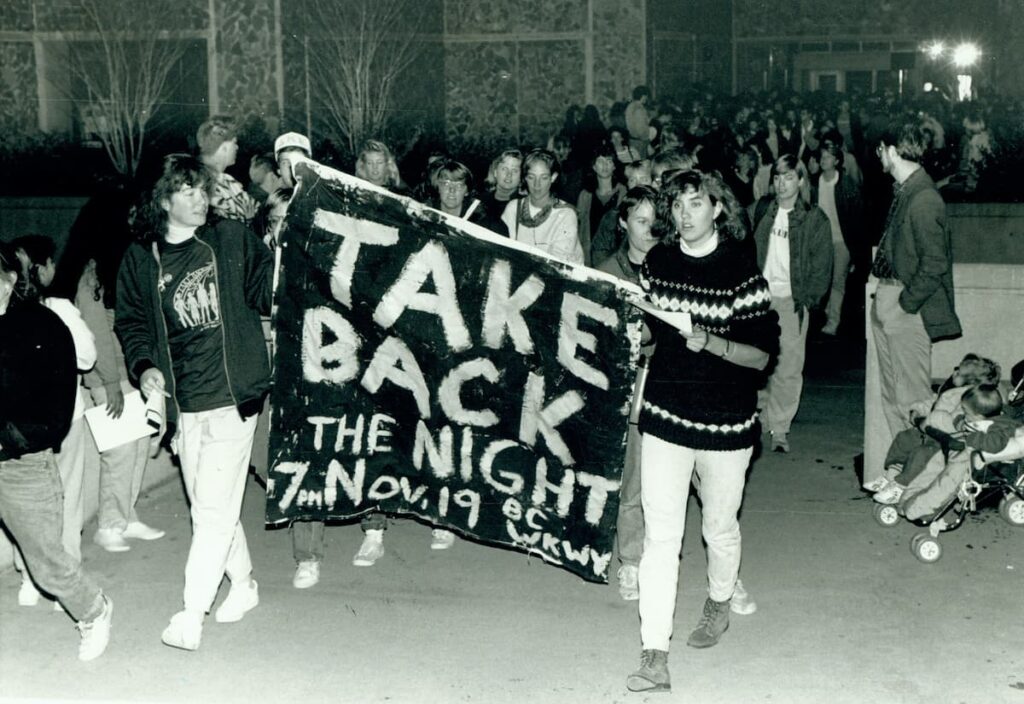

«Il libro nasce da un disagio e da un desiderio: il disagio è quello nei confronti di un femminismo mainstream che passa soprattutto attraverso i social, dove tutto si trasforma in uno slogan ma mancano le relazioni politiche e i corpi, mancano le pratiche. Da questo disagio arriva il desiderio di lavorare su quelle pratiche, facendo un’incursione nomade nella storia dei femminismi e dei movimenti delle donne, mettendoli l’uno accanto all’altro e ridando valore alle loro azioni concrete. Il femminismo non è un’ideologia, è un movimento in cui teoria e prassi sono sempre andate insieme».

Nel libro c’è una forte attenzione verso le pratiche dei movimenti tra la fine degli anni Sessanta e i Settanta. Esiste, secondo te, qualcosa di particolarmente significativo nei movimenti di quel periodo?

«Gli anni Settanta sono stati un momento di grandissima visibilità per il femminismo, a cui spesso si guarda con nostalgia. La mia operazione, tuttavia, non è archeologica ma genealogica: cerco le lotte e le parole del passato che possono essere rimesse al mondo ancora oggi. Gli anni Settanta, soprattutto per il femminismo italiano, hanno aperto degli spazi di pensiero e di pratica che ancora oggi possono essere molto efficaci. Mi riferisco in particolare a due questioni: il rifiuto del concetto di “parità”, che è il modo in cui le istituzioni hanno sussunto le istanze femministe più radicali trasformandole in semplici questioni di “genere”, a cui alcune femministe degli anni Settanta hanno contrapposto l’idea di differenza, e che non esiste uguaglianza senza un riconoscimento delle differenze sociali tra i generi; l’autogestione, l’idea che tra lo scendere in piazza per rivendicare un diritto e la negazione di quel diritto ci sia uno spazio di libertà e di autonomia in cui “fare le cose da sé” contro ogni autorità. Penso alle pratiche di autogestione dell’aborto oggi facilitate dal farmacologico».

Nel ricostruire la genealogia delle lotte femministe evidenzi due tendenze opposte: da un lato il separatismo, la necessità di distinguersi da altri movimenti, sia maschili o eterogenei sia femministi meno radicali; dall’altra, invece, la tendenza delle donne a unirsi al di là dei riferimenti politici, penso alle Madres di Plaza de Mayo. Come valuti la coesistenza di queste due tendenze, anche nelle pratiche contemporanee?

«I femminismi nascono di per sé da un’azione di separatismo, che non significa banalmente l’esclusione degli uomini, ma la soggettivazione delle donne attraverso il riconoscimento di spazi di autonomia loro dedicati. Storicamente la grande differenza è tra i femminismi aperti al dialogo istituzionale e fiduciosi delle istituzioni e quelli radicali: i primi leggono il sistema patriarcale come qualcosa di fortissimo nel passato, che sopravvive nel presente e sarà superato in futuro attraverso la contrattazione sociale. Dall’altra parte, c’è chi crede che il sistema patriarcale non sia né emendabile né perfezionabile. Di conseguenza, le femministe radicali, poiché ritengono che l’esclusione e l’oppressione delle donne siano “legali”, assecondate o istituzionalizzate, credono che la contrattazione con le istituzioni non basti. Oggi, forse, tra le pratiche che racconto, il separatismo come pratica definitiva è la meno efficace. Credo che i movimenti separatisti continuino ad avere un valore politico, ma che il movimento debba trovare poi un’alleanza con altre soggettività. Il femminismo intersezionale non è molto radicato in Italia rispetto ad altre aree del mondo, penso al Sudamerica. Mettersi insieme non significa cancellare la propria soggettività ma renderci conto di ciò che ci accomuna, a partire dalla lotta contro il capitalismo».

Che impressioni hai avuto durante le presentazioni del libro? Come hanno reagito lə lettorə?

«Inizierei dicendo che per me è stata una scelta politica pubblicare con nottetempo, una casa editrice indipendente con una certa storia e un certo catalogo. Il libro è partito dalle piccole librerie indipendenti ed è arrivato nelle grandi catene perché le persone se lo passavano e ne discutevano. Alle presentazioni, insieme alla generazione delle femministe degli anni Settanta, c’erano ragazzə molto giovani che hanno espresso il loro disagio nei confronti del femminismo da social. Mi fa piacere la risonanza di questi posizionamenti con il mio libro, mi viene chiesto spesso: “e quindi cosa dobbiamo fare?” e la mia risposta è sempre: “cominciamo ad attraversare con i nostri corpi gli spazi femministi”».